BAJO EL FUEGO DE LAS AMETRALLADORAS

Más de 600 millas de balseros a mojados

Armando de Armas

ANTECEDENTES

En Cuba siempre se escapa de algo, de alguien; de la policía, del hambre, de los enemigos, y de los amigos, de la vida, o la no vida, en suma. En el duro argot de la calle, una respuesta al “¿cómo estás?”, suele ser: “¡ahí, escapando!” Escapar se ha convertido en modus vivendi, en obsesión, en la única posibilidad. Se escapa de las más diversas maneras: drogas, alcohol, sexo, del brazo de un amante que, a la búsqueda urgente de los ardores del trópico, te compra a Papá-Estado, en balsa de troncos y neumáticos a la ventura, o desventura, de la deriva en la veleidosa corriente del Golfo, en barcos, en el compartimento para equipajes o el tren de aterrizaje de los aviones y en los más surrealistas medios que imaginarse pueda.

En 1980, durante el llamado puente marítimo del Mariel, escaparon por esa vía cerca de 130000 cubanos (ya en los 60 había ocurrido el éxodo de Camarioca). El Mariel es probablemente la primera grieta espectacular en el Muro de Berlín, aullido de masas que anuncia algo muy podrido o muy jodido en el paraíso proletario.

Según cálculos conservadores, uno de cada tres que ha intentado la fuga no lo logra; termina apresado, en el vientre de un tiburón o ametrallado por los alegres muchachos de las Tropas Guardafronteras Cubanas. En los últimos años se añade la opción menos dramática de ser devuelto a la isla por la Guardia Costera de EE.UU.

En honor a la verdad, el régimen reprime o alienta, según las circunstancias y su conveniencia, los escapes de la isla —los alienta sobre todo cuando son masivos, cuando usa a la masa de migrantes como misiles contra su supuesto enemigo del norte—, y, al presente, por ejemplo, puede que ni siquiera vayas a prisión por intentar irte de la isla. Así, en 1994, cuando la olla político-social estaba a punto de estallar y una serie de escapadas espectaculares y audaces acaparaban los titulares internacionales poniendo en peligro la estabilidad del régimen y su capacidad de controlar las costas —como la fuga que narrará a continuación este autor—, Castro permitió entonces que 32362 balseros salieran en el verano de ese año encaramados en los más inverosímiles e inseguros artefactos flotantes con un indeterminado número de ahogados en el mar (el desaparecido Hogar de Tránsito de Cayo Hueso, que dirigía el también desaparecido Arturo Cobo, estimaba la cifra de muertos en el mar de ese año en unos 12 mil).

Pero unos días antes de alentar las salidas disparaban sin piedad sobre las embarcaciones que intentaban escapar —como aconteció a la embarcación que ocupaba este autor con sus amigos o como aconteció en horas de la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando cuatro barcos pertenecientes al Estado cubano y equipados con mangueras de agua a presión embistieron un viejo barco que huía de Cuba con 72 personas a bordo, el remolcador 13 de Marzo. Los hechos ocurrieron a siete millas de distancia de las costas cubanas, frente al puerto de Ciudad de La Habana. Las embarcaciones embistieron con sus respectivas proas al remolcador fugitivo con la intención de hundirlo, al tiempo que les lanzaban agua a presión a todas las personas que se encontraban en la cubierta, incluyendo mujeres y niños. La súplica de las mujeres y niños para que el ataque cesara fue en vano, el viejo barco se hundió con un saldo de 41 muertos, entre ellos diez niños. Treinta y una personas sobrevivieron a los sucesos.

También han usado el método menos espectacular pero igualmente letal de lanzar sacos de arena desde helicópteros militares sobre balsas y endebles embarcaciones, hasta hacerlos zozobrar. Como contó una amiga al autor una noche en el Cabaret Jagua de Cienfuegos que había sucedido a ella y a sus amigos mientras escapaban en una balsa por la costa Norte: de seis sobrevivieron tres, entre los ahogados, un niño de trece años. “Mandy, se nos puso arriba el helicóptero con los reflectores en la cara, las aspas de la hélice levantaban el mar como en una tormenta, la balsa hacía agua por todos lados, gritábamos, nada, seguían, y después, para rematar, comenzaron a dejar caer unos enormes sacos de arena y nos hundieron, nos hundieron (…)”.

Estuvo en prisión y me contó la historia al preguntarle yo —en tanto compartíamos en la misma mesa de pista— por qué había ella desaparecido de escena durante tanto tiempo.

Así, durante 2015, se produjo el éxodo masivo más grande en décadas con cerca de 50 mil cubanos que arribaron a EEUU, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, a través de selvas, ríos, ciudades y fronteras de Centroamérica, éxodo alentado por el régimen en complicidad con sus aliados regionales en un entramado multimillonario a través del negociado de las visas y las gabelas cobradas a los desafortunados cubanos que en no pocos casos eran devorados por las fieras, asaltados, arrastrados por impetuosas corrientes, violados y extorsionados por delincuentes y autoridades a su paso por las junglas de la zona.

Pero mucho antes, entre el 28 de septiembre y el 15 de noviembre de 1965, Fidel Castro permite que por el puerto de Camarioca salgan 2979 cubanos, más otros 2104 que quedaron varados en Camarioca y fueron después recogidos en barcos alquilados en Estados Unidos.

El comunismo en Cuba tiene el indiscutido logro de haber creado el más original sistema electoral de la Tierra: uno en que los ciudadanos votan con los pies; sólo así pueden expresar su descontento con el régimen. Por ese camino, tal vez los cubanos lleguemos a protagonizar la primera revolución en la Historia del hemisferio que se realice en la estampida; tomen nota, pues, teóricos de la postmodernidad y pacifistas.

PLANES

La planificación de la fuga demora cerca de un año. No me dejan trabajar, me acosa la Policía Política. Soy graduado de Licenciatura en Filología por la Universidad Central de Las Villas. Por mis antecedentes personales y familiares lo más probable es que no hubiese tenido acceso a la universidad si no es por el recurso de la falsificación de información, de la falsificación y ocultación. A la falsificación y ocultación debo además el no haber cumplido una larga pena de cárcel, como se verá más adelante. Frente a la ilegalidad institucionalizada es no sólo lícito sino lúcido el pasarse la legalidad por el forro de los riñones; con el perdón de leguleyos y otras especies.

Sobrevivo en el mercado negro, me hundo en la más oscura marginalidad, en una vertiginosa pesadilla de problemas, evasiones y reyertas. Escribo febrilmente; escribo la pesadilla, escribo contra el gobierno. Me desespero. Hago dos descabellados intentos de salida por la costa norte; uno de ellos termina a tiros, salgo ileso de puro milagro…

Cierto que el cubano ha vivido durante esta larga dictadura bajo el síndrome del escape, pero ha existido también una minoría —a la que, modestamente desde luego, se honra pertenecer el autor— que ha aplicado la estrategia del enfrentamiento y el escape, cuyo epítome en la Historia de la isla sería la Campaña de la Reforma llevada a cabo por el Generalísimo Máximo Gómez contra el ejército español en la provincia de Las Villas, entre febrero y mayo de 1897, en que mediante exitosas operaciones de hostigamiento y huida, constantes e imprevisibles, puso en jaque a un enemigo inmensamente mayor en número y armamentos. Estrategia que con menos éxito llevaron a cabo después los heroicos guerrilleros del Escambray en contra del ejército de Fidel Castro, asesorado y financiado por el imperialismo soviético.

En esa ecuación de enfrentamiento y escape, estuve entre los fundadores del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Cienfuegos bajo la dirección de los opositores Justo Quintana primero y Genaro Cortés después; organismo creado por el intelectual Ricardo Bofill en 1977. Tanto Quintana como Bofill fallecieron en el exilio mientras Cortés vive aún en el exilio. En el orden de esa ecuación, en 1989 me involucré en un acto de desobediencia cívica en Camagüey (momento en que está teniendo lugar la Causa Número Uno contra el general Ochoa y sus cofrades de armas) que terminó en un enfrentamiento con elementos de Tropas Especiales, en una fractura de cráneo debida a un culatazo de pistola Macarov para este autor (que afortunadamente selló sola porque no recibí atención médica alguna) y sus huesos en la cárcel —acusado de desacato a la figura del comandante en jefe, atentado a la autoridad, lesiones y resistencia— de donde afortunadamente —antes del juicio— pudo escapar en complicidad con un rejero y la ayuda de Dios, dejándoles en la mano un carnet de identidad con datos falsificados (por suerte en ese tiempo el sistema no estaba computarizado, ahora el teléfono celular, inteligente como le llaman, es el más eficaz grillete del ciudadano no ya en Cuba sino también en EE.UU).

A ese lance cuasi caballeresco debo el raro honor de ser probablemente el único escritor cubano en zafarle la dentadura de un silletazo a un oficial del Ministerio del Interior.

En 1994, por tanto, cuando escapo de Cuba, me había escapado antes de la cárcel y había además luchado con lo que a mano tuve; estrategia de enfrentamiento y fuga en la imitación no de Cristo sino de Gómez.

El único plan con posibilidades de éxito es el que tienen Jorge el Gallego Sánchez y Alicia Cruz, los padres de mi novia Mimí, y quizás por ser el más serio demora tanto. Mimí me ha incorporado al plan, y yo he incorporado a mi amigo Rodrigo Zúñiga. El Gallego es un ex capitán de barcos pesqueros con amplios conocimientos y contactos en toda la costa sur; un auténtico lobo de mar en sus 40 años, pelo rubio quemado, de fuerte complexión y piel curtida por el sol y el salitre en el trópico inclemente.

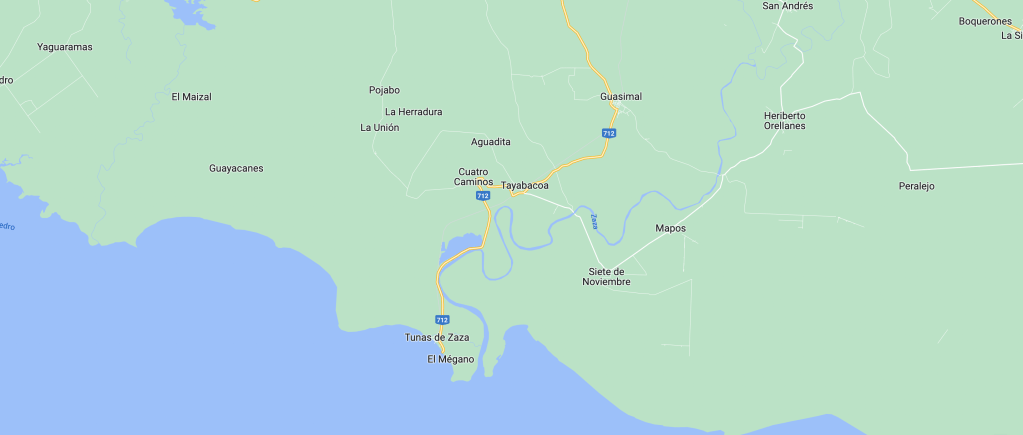

El Gallego y Alicia se irán además con Jorgito, el más pequeño de sus hijos, de 7 años, que despunta con talento para la pintura, y con Miriala, la mayor. Vivimos en la ciudad portuaria de Cienfuegos, en la costa sur, y planificamos salir por el puerto de Tunas de Zaza, también en la costa sur, pero a más de 130 kilómetros en la provincia de Sancti Spíritus. Allí vive Rubén Naranjo, Rubencito, casado con una hermana de Alicia, y capitán del Ferro-129, barco usado para el transporte de mieles y, ocasionalmente, como yate de recreo para la plana mayor del Partido Comunista en Sancti Spíritus.

Este es el barco que nos llevaremos; lo siento por los pobres camaradas que se quedarán sin sus paseítos de fin de semana.

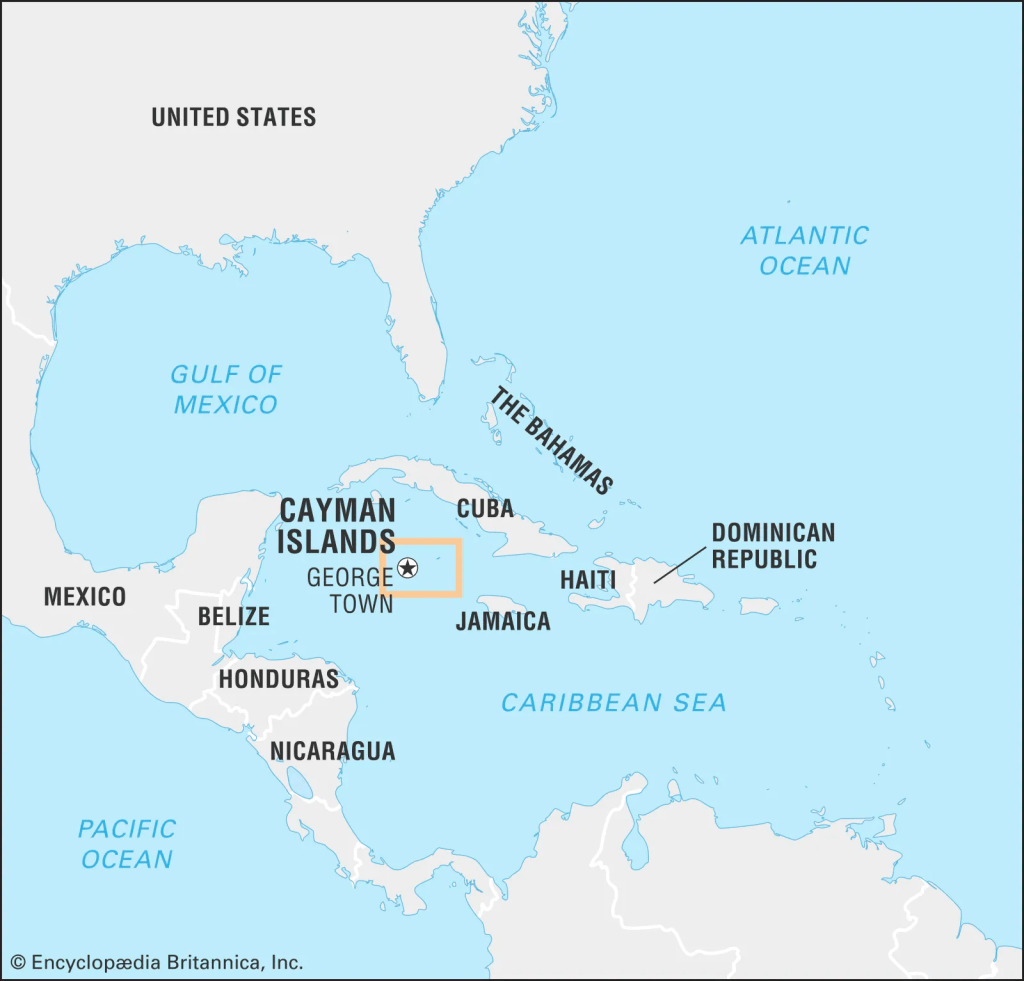

En el plan de fuga están también los amigos de Rubencito, conocidos como Eddy, El Gato y Manuel, todos con sus respectivas familias. En total escaparemos unas 40 personas; según pensábamos. Hay que mantener la más absoluta discreción; la menor información que se filtre significaría largos años de cárcel y hasta la muerte, al menos para los hombres. Hay que robar, poco a poco como diligentes hormigas, alimentos y petróleo suficientes para hacer la travesía hasta la isla de Caimán Brac, posesión inglesa situada a unas 200 millas y el primer territorio del mundo libre al sur de Cuba. La costa sur es la menos vigilada; lo malo es la distancia, el peligro de perderse en lo inconmensurable de las aguas en el Golfo de México; en verdad, hasta ahora pocos logran escapar con éxito por el sur.

Estamos pendientes de la oportunidad de que autoricen a Rubencito, el capitán, a llevar un cargamento de mieles fuera del puerto de Tunas, digamos, al cercano puerto de Casilda, pues los controles a la salida del puerto de Tunas son muy estrictos y hay guardafronteras fuertemente armados (como en todos los puertos de esta isla que irónicamente algunos imbéciles, o truhanes, en el mundo han dado en llamar Isla de la Libertad). Esta oportunidad se demora, y Rubencito piensa que podríamos blindar el barco con planchas de acero y pasar sin más por el punto de control bajo el fuego de las ametralladoras situadas en dos casamatas sobre promontorios a ambos extremos de la boca del puerto. Es una idea suicida y, por fortuna, la desechamos; debemos tener paciencia y esperar, en algún momento tendrán que enviarlo fuera con un cargamento. Entonces el plan es que no regrese jamás al puerto de origen y que nos recoja a todos (por supuesto que nadie ajeno a la tripulación del barco puede pasar por el punto de control) en Cayo la Boca, situado en la desembocadura del río Zaza y abierto al Golfo. Iríamos hasta allí navegando por el río Zaza en pequeños botes de remos o chalanes, como les llaman los lugareños.

15 DE ABRIL DE 1994

Hoy he recibido la llamada; hoy, por fin, intentaremos la fuga. Un día como hoy pero de 1961, hace 33 años, inició la invasión de exiliados cubanos por Bahía de Cochinos. Discurro que de haber ellos triunfado esta fuga no hubiese sido necesaria; aquel fracaso lleva a esta fuga. Hace dos noches estuve en el bar del Cine-Club, un nido de disidentes, de agentes de la Seguridad disfrazados de disidentes y de otros agentes que ni siguiera lo ocultan, sino que ostentan su lóbrega condición. Aquí conocí a Mimí, una noche en que, aneblado en alcohol, contemplo fascinado sus largas, fuertes y bien torneadas piernas, sus ojos tras gruesos espejuelos a lo John Lennon y su cabellera de Valquiria extrañamente extraviada en el reverbero del trópico.

Aquí nos confesamos nuestro odio al sistema, más bien confiesa ella, pues el mío es público y proverbial; hablamos de nuestras intenciones de escapar a como dé lugar.

Llegué al Cine-Club y dije: “¡Vengo a despedirme de ustedes!, otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos[1]; parto pronto hacia las Islas Caimán para liberarlas del cruel colonialismo inglés.”

Todos rieron, todos lo tomaron como una más de mis frecuentes bromas.

Hoy ha llamado Alicia, como habíamos acordado, haciéndose pasar por una amante mía en Tunas de Zaza. Los teléfonos están todos interceptados, y esa era la clave. Si no llamaba, ello indicaba que algo había salido mal; su voz, endemoniadamente entrecortada. Con Alicia están El Gallego, Jorgito y los demás. En Cienfuegos, para no levantar sospechas, hemos aguardado la señal Mimí, Miriala, Zúñiga y yo.

Salgo con Mimí a la calle. Quiero despedirme de la ciudad que tanto amo, la otrora Perla del Sur, fundada en 1819 por colonos franceses provenientes de la Louisiana, una especie de pequeño París en el Caribe, con su economía floreciente y arquitectura Art Nouveau, su imponente Castillo de Jagua, su verde y largo Paseo del Prado y sus calles anchas y rectas que convergen en el Paseo de modo que resulta poco menos que imposible perderse en la ciudad; convertida ahora, gracias a la revolución, en una suerte de aldea grande de casas y gentes y árboles mustios, por cuyas calles pululan cerdos y perros flacos, carretones tirados por caballos y bicicletas chinas; calles llenas de peligrosos huecos por donde corren las aguas albañales, manadas de ratas enloquecidas y jineteras a la caza de turistas amantes de la decadencia; de la suciedad hasta la saciedad. He comprado una botella de ron peleón, tomamos a pico. En el Prado nos encontramos con Vladimir el Malo, estuvo en cárceles para menores y después ya de adulto estuvo preso por tráfico de divisas, sonríe al verme; ríe poco, de ahí el alias, y raramente bebe, así que ni le brindo. Un poco más adelante nos topamos a Carlos Pordomingo, recién salido de la cárcel en su segunda ocasión, 15 años en total, la primera por un intento de salida ilegal del país estando en el Servicio Militar Obligatorio y la segunda por un caso fabricado falda mediante, o asunto de faldas mediante; le brindo del ron, dice que no, que durante la última semana ha bebido continuamente y necesita una pausa. Insisto, vuelve a negarse; entonces vierto un sorbo que serpentea a la luz del sol sobre el pavimento.

“¡A los muertos!,” digo, y nos alejamos Prado abajo.

Los últimos de mis amigos que veo en Cuba.

Años después recibo una llamada en Miami desde Irlanda. Vladimir el Malo había descubierto los ancestros irlandeses suyos, o de su novia, y allí vivían ambos en la nostalgia del trópico. Muchos años después yo mismo me encargué de sacar de Cuba a Carlos Pordomingo.

Reparto a mi madre lo poco que tengo para que, a su vez, lo reparta a mis hijos: Andy, de 12 años, y Amanda, de 7; ellos creen que me voy de viaje para La Habana, cada uno vive con su madre; anoche soborné al capitán de un restaurante llamado El Polinesio y comimos juntos. Regresamos a pie hasta mi casa, pues a esa hora no pasan guaguas. Amanda se duerme en la caminata, la cargo sobre mis hombros, el sudor de sus piernas se une con el de mi cuello. Andy se apura para caminar a mi lado. Somos un alargamiento vaporoso de sombras en el aire caliente de la noche; los tres dormimos en la misma cama, uno a cada lado bajo los arcos de mis brazos, como si intentase protegerlos por todo el tiempo que les faltaré.

Hoy 15 de abril almorzamos, como a las 12:30 PM, arroz congrí y carne de puerco, apenas se habla en la mesa, zumban las gordas moscas en la pesada calma del mediodía; quisiera llevarme cada gesto, cada mirada, cada sonrisa de mis hijos y de mi madre; me pregunto si alguna vez volveré a almorzar con ellos. Mi madre contiene el llanto, intenta bromear, si llora, los muchachos sabrán que me voy a Miami o a la muerte; en Cuba aprenden rápido.

Mi hermano Omar ha estado ajeno al plan; no porque desconfíe de él, sino porque he hecho compromiso con El Gallego de no incluir a nadie más, pues podríamos no caber después en los botes que nos llevarían hasta el barco; además de que no dar información acerca de este tipo de cosas a un familiar o amigo es una manera de protegerlos frente a probables y posteriores pesquisas policiales; sólo unos minutos antes de partir le confío lo que voy a hacer, y me pide que lo lleve aunque sea cargado sobre mis piernas; y lo pide con tanta vehemencia, que no puedo menos que consultarlo con Mimí. Ella asegura poder convencer a su padre. Mi sobrino Ariel, el hijo de Omar, de 10 años, ha llegado casualmente (actualmente el único de mis familiares cercanos que permanece en la isla, en una cárcel de la isla cumpliendo una condena de 28 años acusado de asesinato). Doy 20 pesos a cada uno de los muchachos, los ojos les brillan de ingenua contentura. A la 1:30 llega un primo de Zúñiga a recogernos en su auto Lada soviético. Nos despedimos. Los niños piden cosas de La Habana. Partimos, al rato viramos. Zúñiga quiere dejar el reloj y la cadena de oro a sus hijos (al más grande, Michael, a quien más nunca verá pues como al año se lo mataron en una reyerta, el día que lo mataron se me apareció en sueños sonriente, como siempre, y me dijo “qué volá, Mandy”. Era un chama bravo, pero lo mataron a traición).

Me bajo yo a entregar las prendas a mi madre. Los niños se aferran a mí, como si quisieran retenerme, como si lo intuyeran todo. No sé cómo estoy de nuevo dentro del auto y los veo decir adiós difuminados en la distancia.

Nos perdemos por callejones entre grandes nubes de polvo rojo; a pesar de que habíamos dado un viaje anterior exploratorio, la aplastante monotonía del paisaje nos impide encontrar la entrada hacia el poblado de Tunas; hay que mantener el aplomo a toda costa, pasan guajiros en famélicos caballos, pero no podemos pedir orientación, un error puede resultar fatal; bromeamos, las bromas, forzadas; por fin damos con un amontonamiento de desvencijadas casas y pensamos que podría ser Tunas; el chofer nos deja sin averiguar mucho, en verdad demasiado se ha arriesgado ya; nos desea suerte y nosotros a él, parte envuelto en una nube de polvo.

En realidad, hemos llegado a un crucero de ferrocarril distante como a 10 kilómetros de Tunas, son las 4 de la tarde; gracias a Dios estamos a tiempo todavía.

El sol de la tarde restalla en la frente, enceguece, ahoga; el peso de las mochilas agobia. En la mía y en la de Mimí van repartidas unas mil cuartillas de mi novela La tabla, además de las cuartillas de mi novela Caballeros en el tiempo y el cuaderno de cuentos Mala jugada, de ensayos y artículos contra el régimen y la violación de derechos humanos; toda mi obra garrapateada furiosamente en el convencimiento de que cada día puede ser el último, en la urgencia del perseguido, entre un allanamiento policíaco y otro. Pesan estos papeles, pero más pesan los años de cárcel que me darán si la fuga fracasa y me los ocupan. Creo que hay que amar mucho la Literatura o estar totalmente loco para escribir libremente en un país donde el único premio que podrías recibir por tu labor es el hospedaje gratis en una húmeda y calurosa celda:

¿Por qué temen al loco, si dicen que son tan fuertes?

Escondidos en el monte, aguardamos la hora cero. Mosquitos y jejenes hacen su faena con eficacia; sólo nos alivia un pomo de petróleo que, precavido, ha traído Zúñiga. También ha traído una gruesa soga de mecate, dice que para amarrarse en el barco, pues no sabe nadar y teme caer al agua. Nos untamos petróleo con desespero. Miriala y Omar encienden un cigarrillo tras otro. Les advierto que el humo puede delatarnos; se resignan de mala gana. Nos envuelve un silencio que se puede cortar con un cuchillo, silencio sólo interrumpido por el inquietante graznido de algún pajarraco marino o el paso de un vehículo por el callejón. Cuando ocurre esto último, nos lanzamos instintivamente de bruces a la tierra, normalmente permanecemos agachados o sentados; los segundos son siglos, parecemos forajidos, guerrilleros… Sólo que no llevamos armas, únicamente yo porto una espléndida navaja sevillana que ha sido mi más fiel acompañante en los últimos años, un juguete ridículo frente a las armas de alto calibre con que disparan los heroicos combatientes gubernamentales. Pensar que el Ché Guevara hubiese implantado un régimen así en Bolivia, que de haber “liberado” a ese país, ahora anduvieran los inditos bolivianos escapando a lomo de una llama por las nevadas cumbres de los Andes, o prendidos desesperadamente a las alas de un poderoso cóndor…

Ya se acercan las 8, la hora convenida para encontrarnos con El Gallego frente al ruinoso cementerio de Tunas, situado como a 3 kilómetros del lugar donde estamos; pero aún es de día, no habíamos contado que con el cambio de hora, a las 8 todavía no habría anochecido. Pasa el viejo tren de Sancti Spíritus aullando, rechinando sobre las líneas del ferrocarril cercano. Se ven los vagones despintados y oxidados —algunos con consignas como “esto es del pueblo” o “este es un pueblo vigilante y revolucionario”—, caras patéticamente miserables y resignadas. Pasa una moto de la policía por el callejón; a través de los claros del follaje vislumbramos el uniforme y la gorra de plato del tipo; un gordo en la tarde que declina… ¿Se habrá descubierto el plan? Cunde la duda. Ahora no estamos seguros si El Gallego dijo que nos encontraríamos a las 8, independientemente de la claridad u oscuridad que hubiese, o simplemente dijo a las 8 porque es la hora en que se supone debía oscurecer.

Mimí y yo decidimos salir a explorar; la inacción puede ser el peor enemigo. Al salir marcamos el borde del callejón con un palo atravesado junto a una piedra, pues al regreso será oscuro y podemos perdernos. A la altura del cementerio oímos un traquear de ramas secas; descubrimos a alguien semioculto entre la maleza. Es muy pequeño para ser El Gallego y está vestido de militar; nos asustamos, pero hacemos un esfuerzo y mantenemos la compostura de románticos enamorados que pasean en la anochecida por un terraplén cubierto por nubes de mosquitos. Resulta ser El Nene, un adolescente que es primo de Mimí y el hijo menor de Rubencito, el capitán.

Hay que correr, dice, pues el barco está a punto de partir.

Regresamos para avisar a los que quedaron ocultos, y emprendemos entonces una desesperada carrera contra el tiempo, contra el agotamiento físico, una carrera de 5 kilómetros por entre el agua y el fango y las espinas del marabú. Zúñiga se nos pierde; ha debido quedar atrás y extraviarse por entre el dédalo de cenagosos senderos que conducen a ninguna parte, que conducen a la muerte. Tengo que sostener a Mimí y arrastrarla conmigo, pues le falta el aire y está físicamente agotada. Pido al Nene que retorne a la búsqueda de Zúñiga; El Nene ha crecido entre estas marismas, es fuerte y sorprendentemente veloz. El Nene regresa, pero solo. El sentido común indica que nos olvidemos de Zúñiga, pero el sentido de lealtad, los años de juventud compartidos en el peligro, indican que no lo puedo dejar en la estacada. Los segundos resbalan como eternidad en el reloj de arena; silbamos por lo bajo, sólido silencio, grillos, el croar de una rana. Lanzo un grito, alguien responde entre la maleza, un tropelaje como de animal atolondrado, ramas secas que se parten, ¡es él!, corre, se cae, rueda, se levanta. Le digo a Omar que se haga cargo de Mimí; sostengo a Zúñiga, está desfallecido, me dice que no puede, que lo deje, como respuesta lo arrastro, pesa como un fardo. Omar va delante con Mimí y con Miriala, vislumbro la silueta del Nene que se aleja en la distancia y la oscuridad; no se nos puede perder de vista.

Llegamos a la ribera del río Zaza, descendemos la pendiente a tropezones. Nos espera un bote con varias personas dentro. Nos acomodamos como podemos en el reducido espacio; tenemos que ir acostados contra el fondo del bote, sólo pueden ser visibles los dos remeros, jóvenes lugareños, diestros, fuertes, conocedores del río. El bote huele a marisma, a pescado podrido. Más de dos personas en un bote levantarían sospechas, la zona está vigilada. Sobre mi vientre las mochilas cargadas de papeles, entre mis piernas la cabeza de Mimí, la mía entre las de Omar; no puedo precisar nada más, el resto es una amalgama de brazos, piernas y respiraciones entrecortadas; entra abundante agua por entre las tablas del fondo, siento el agua fría subiendo por la fiebre de mi espalda. Ahora el bote huele a río, a biajaca fresca en una palangana. Hay que achicar con una pequeña lata; si no, nos iremos al fondo del río; hay que hacerlo de manera que lancemos el agua por sobre la borda sin sacar el cuerpo; es extremadamente incómodo y, la mayoría de las veces, el agua cae dentro del bote, lo hacemos por turnos; frenéticamente. El agua cubre casi todo mi cuerpo, y constantemente tengo que levantar la cabeza para que no me entre por la nariz. Los remeros avisan que nos aplastemos bien contra el fondo, pues nos cruzaremos con otro bote que boga en sentido contrario. Oigo que del otro bote preguntan si todo está bien, los remeros contestan que sí.

El tipo resulta ser un connotado chivato de la zona, pero parece que no se ha percatado de nada.

Llegamos a Cayo la Boca, en la desembocadura del río Zaza. Allí nos reencontramos con El Gallego, Alicia y Jorgito. El Gallego besa y abraza a sus hijas; ya no se le quedan en la isla. Para sorpresa nuestra, de un grupo que suponíamos de 40 personas, encontramos un grupo como de 200: hombres, mujeres y niños en un alboroto y confusión tal que parece cosa de milagro que las tropas guardafronteras no estén ya al tanto de lo que ocurre. Algunos niños y sus padres se comportan como si fuesen de excursión, es increíble la simpleza de esta gente. Todo intento de imponer orden y silencio es como arar en el mar; ¡nunca como ahora la manida imagen! Me vienen a la mente desaforadas hordas de migrantes en la noche de los tiempos, hordas que, muy a su pesar, guiadas por un oscuro instinto, hacen la Historia y fundan naciones.

Zúñiga me dice: “¡Estamos perdidos!”, y ése es el momento en que elevo una silenciosa oración a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, y hago la promesa de encenderle mil velas en su ermita frente a la bahía de Miami; si podemos salir con éxito de esta peligrosa aventura.

Manuel me explica que hubo que contar con el maquinista del barco, pues es un factor clave, y no querían utilizar la fuerza a la hora de partir; el tipo estuvo totalmente de acuerdo, pero, contra todo consejo, lo confesó a su mujer, y esta a sus familiares, y estos a los suyos; de manera que tenemos en la pequeña isleta a casi la mitad de la población de Tunas de Zaza y del vecino poblado del Mégano, enloquecidamente dispuestos a hacerse a la mar. Han dejado sus casas vacías y han venido en sus botes, o en botes robados, o a nado, por lo que ahora hay más gente que capacidad en los botes.

Tunas de Zaza y el Mégano tienen la fama de estar entre las poblaciones más contrarrevolucionarias de Las ya contrarrevolucionarias Villas; inquietas Villas al decir de Gómez.

Los hombres trasladamos los botes, cargándolos a través del cayo desde el río hasta el mar; el extremo del cayo es una lengüeta de tierra que da directamente al Golfo. Si en el agua los botes resultan ligeros y frágiles, en tierra hay que hacer tremendo esfuerzo para poderlos mover, y son como 10 botes. El objetivo es tenerlos junto al mar para, cuando aparezca el barco (que por su calado no puede acercarse al cayo), llegar hasta el mismo a bordo de los botes.

Las 11 P.M. y el barco no aparece por ninguna parte. Reina la ansiedad.

¿Habrán apresado a Rubencito?

El Gallego hace señales de luz con un encendedor, y al instante vemos avanzar en la penumbra, y al pairo de la costa, una especie de fantasmagórica mancha blanca. ¡Es el barco! Zafarrancho, ¡al abordaje!; atropellados movimientos, gritos en la noche, madres llamando a sus hijos, peleas; todos intentan hacerse un lugar en los botes a como dé lugar. Me armo de un remo. Hacemos el bote a la mar, pero, para nuestro asombro, ahora hay el doble de personas de las que navegamos por el río. Aquí van ahora Alicia y Jorgito, y gente absolutamente desconocida, entre ellas una gorda que parece una mastodonte, posesionada allí sobre la proa, reina en su trono, y con cada movimiento de su monárquica, mastodóntica anatomía pone en peligro el equilibrio del bote y hace entrar chorros de agua. El bote avanza lenta, trabajosamente, por debajo de la línea de flotación. Las olas picadas, embravecidas; estas son ya las aguas del Golfo. Nuestro bote es el último, pues estuvimos esperando al Gallego, que se perdió en el tumulto, hasta que alguien nos dijo que se había lanzado a nado; otros también lo han hecho.

En total logran llegar 96 personas al barco.

Alicia grita histérica y clava sus uñas en mi espalda. Jorgito intenta calmarla; es sorprendentemente ecuánime y valiente este niño frágil que nunca tira piedras y sólo sabe pintar. Mentalmente, fervorosamente, pido protección a la Virgen de la Caridad del Cobre, esa espléndida Señora vestida de estrellas con el niño entre los brazos sobre un bote que se hunde en un mar enfurecido, con los tres juanes implorantes a bordo. Hay algo atrozmente premonitorio en esa representación de la Virgen aparecida en la bahía de Nipe, allá por el siglo XVII, y que constituye el símbolo máximo de la cubanidad.

El bote se hunde, desaparece debajo de nuestros pies. Confusión en la oscuridad. Zúñiga grita que no sabe nadar, algo que ya sabemos; y veo entonces cómo levanta a Jorgito, mientras él es tragado por las aguas. Termino de impulsar a Jorgito hacia arriba, empujándolo bruscamente por las nalgas; por suerte, el bote se ha hundido junto al barco y lo toman desde la borda. Alguien nombrado Rosabel rescata a Rodrigo Zúñiga. Rosabel es un hombre dulce, Rodrigo es un hombre duro. El dulce salva al duro. Nado sin rumbo en la noche. Botes vacíos pasan peligrosamente a mi lado, encabritados sobre la punta de una ola. Logro trepar a uno de estos botes sin ser golpeado, y allí, acurrucada contra la popa, está Mimí. Ha nadado con las mochilas que contienen mis escritos colgando del pecho; no los ha soltado ni en el instante en que el bote se fue al fondo. Admiro su valor y su destreza; yo apenas sé nadar para mantenerme a flote un rato.

Por suerte, habíamos tenido la preocupación de envolver cuidadosamente la novela, el volumen de cuentos y el resto de los textos en varias bolsas de plástico amarradas con cuerdas finas.

El barco acelera para arrancar. Mimí y yo remamos desesperadamente con las manos hacia el barco; a nuestro lado pasa alguien nadando y gritando que lo esperen. El barco se acerca; me tienden la mano desde proa y, caballero que pretendo ser, señalo para Mimí, abrazada a mis espaldas, y digo: “no, damas primero”. Mientras la izan a ella, tengo miedo, un miedo atroz de quedarme en Cuba, no a la cárcel, ni siquiera a la muerte, sino al solo hecho de quedarme en Cuba. Entonces levanto las manos y me izan también; como un fardo.

El que me ha subido es Manuel; conmovido le doy las gracias. Manuel es un fortachón formado a base del método que fundara y afamara Charles Atlas bajo el nombre de tensión dinámica allá por la década del 20 del siglo XX.

El barco maniobra trabajosamente. Embarranca en el fondo arenoso. Piden que los hombres se lancen de nuevo al agua para que pueda flotar; ¡conmigo que no cuenten para ese chiste! Renuncio momentáneamente a mi hombría. Los lugareños son expertos nadadores; 15 vuelven al agua y nadan junto al barco, delfines en la noche. El barco flota. ¡Victoria! Pero la alegría dura poco. Como a los 5 minutos de navegación: ¡ratatatá!, ¡ratatatá!, ¡ratatatá!, tabletean con furia las ráfagas de los fusiles A.K.M. Un rosario de balas trazadoras muerde y pespuntea la noche; luces de bengala estallan en el cielo y ponen aquello como el día. Alaridos, llanto de niños, voces que claman, apresurados pasos en la cubierta. Mimí y yo nos lanzamos al piso y nos cubrimos bajo la borda de proa a los pies de Rubencito que, encorvado, maniobra eficazmente al timón, y tenemos la impresión de que, de alguna manera, aquello nos une para el resto de nuestras vidas. Un hombre solloza en la oscuridad; otro grita aterrado que hay que regresar y entregarnos.

Me paro y grito: “¡regresar la pinga!”

Muchos otros me apoyan en la fundamentación fálica. El capitán declara en un grito que prefiere que lo hundan antes que entregarse. Un barco nos persigue en la distancia. Llevamos las luces apagadas; el perseguidor lleva unas luces verdes en el puesto de mando. Han estado disparando desde tierra, probablemente desde Cayo la Boca, lo cual indica que han llegado tarde por unos minutos nada más. Quizás disparan al ver que nos alejamos y por ello les resulta difícil hacer blanco, han ido por el barco que nos sigue (tiempo precioso que pierden), evidentemente una embarcación de pesca, pues gracias al embargo económico[2] tienen a sus vetustas naves guardacostas varadas sin combustible (algo que hemos tenido muy en cuenta a la hora de trazar el plan de fuga). El barco que nos llevamos es el más rápido del puerto, pertenece a la élite partidista, hace 10 nudos por hora, funciona con el motor de un tanque de guerra soviético de la Segunda Guerra Mundial, marca 3 D-12, que le han adaptado, mide 72 pies y está registrado como el Ferro-129.

El barco perseguidor se va quedando cada vez más atrás, hasta ser un destello de luces verdes, hasta desaparecer; probablemente han desistido de la persecución por temor a quedarse sin petróleo, en medio de la noche, en las aguas picadas del Golfo.

Rubencito anuncia que el motor está fallando. Hay que parar y ver qué pasa. Nerviosismo generalizado; aquí el tiempo es más que oro, es la diferencia entre la vida y la muerte. Se apagan los motores y se tira el ancla. Las olas golpean horrísona y fuertemente contra el casco; el barco es un juguete en la marejada. Comienzan los primeros vómitos. El maquinista trajina en el motor, descubre que es el filtro que se ha tupido de arena cuando la embarcación embarrancó contra el fondo. Lo limpia diligente; él, que había hecho peligrar la operación por su poca reserva, es ahora el héroe. Trepida la armazón de ferrocemento, arranca con inusitada fuerza el motor. Rubencito asegura risueño que ahora sí no hay macho que nos pueda agarrar; tiene 35 años, es musculoso y de baja estatura, usa una espesa barba negra, tiene la cara curtida por el mar y se bambolea sobre cubierta como una especie de duende o viejo pirata escapado de las páginas de alguna historia de aventuras.

El Gallego y Rubencito discuten acerca de la conveniencia o no de llegar hasta Cayo Bretón para trazar el rumbo hacia Caimán Brac. Cayo Bretón es un punto conveniente, por su posición geográfica, para hacer el rumbo, ya que la Seguridad del Estado le quita los instrumentos de navegación de altura a los barcos pesqueros y de cabotaje para que no puedan escapar. Por tanto, argumenta Rubencito, es casi seguro que nos estén esperando allí para darnos caza, ellos saben que desde ese lugar es fácil trazar rumbo. El Gallego asegura que podemos perdernos en la inmensidad del Golfo. Tercio a favor de Rubencito, Manuel y Eddy también. Enrumbamos a suerte y a verdad, cualquier cosa es preferible a que nos capturen o a morir ametrallados por ellos. Descanso, de pie, apoyando mi cuerpo en el brazo derecho recostado contra el espaldar de la silla desde la que Rubencito manipula el timón del barco, y entonces de repente un dolor irresistible me recorre el brazo como un corrientazo, se me sale de la articulación, pende como un colgajo, como la pieza suelta de un muñeco de goma, como un alargamiento ajeno a mi cuerpo; atrozmente inservible. El Gallego corre hacia mí, me ayuda a volver el brazo a su lugar. Siento rabia, impotencia, sudo frío. Esto es lo que a veces suele ocurrirme a consecuencia de una vieja herida de 22 puntos sobre la articulación del hombro; me pregunto qué hubiera pasado si, en vez de ser ahora, ocurre en tanto nadaba, en tanto trepaba al bote, o peor, en tanto me izaban hacia el barco.

Mimí me acaricia el brazo con ternura; sus manos son cálidas.

Notas:

[1] Parodia de las palabras usadas por el Ché Guevara en su carta de despedida a Fidel Castro, al partir hacia Bolivia.

[2] Embargo económico impuesto por el gobierno norteamericano al régimen comunista de Fidel Castro desde el año 1962.

Leave a comment